Christiane Vollaire

Philosophe

-

-

-

- L’extraction minière est l’enjeu d’une spéculation financière qui s’augmente de la violence faite aux corps. Le texte s’organise autour de la figure d’un mineur en lutte, rencontré sur le terrain grec des protestations.

-

-

Ce qu’on appelle, par une métaphore significative, « les entrailles de la terre », est un filon inépuisable d’enrichissement, des métaux et pierres précieuses qui servent l’industrie du luxe – dont l’or est en même temps un étalon de la valeur monétaire – à ceux qui, tels l’uranium ou le lithium, seront utilisés dans l’énergie nucléaire, sans parler des hydrocarbures, source directe d’énergie.

Mais l’extraction est un véritable processus sacrificiel, non seulement de l’équilibre écologique, mais de la vie de ceux qui la pratiquent. Elle produit la dégradation et la mort de façon aussi inéluctable que l’enrichissement, et dans les mêmes proportions. Ainsi, tandis qu’à un bout de la chaîne l’accumulation du capital aboutit à l’abstraction spéculative de l’action en Bourse, où les valeurs minières bénéficient d’une extraordinaire cotation, à l’autre bout, la santé du corps réel se dégrade. Et les deux bouts de la chaîne tiennent d’un côté la survalorisation financière de l’actionnariat, et de l’autre la dévalorisation salariale du travail dans le temps même de sa précarisation.

- Des corps violentés par le travail

Ce rapport absurde du réel à l’abstraction, s’il s’est aggravé, à la fin du XIXe siècle, avec les processus de financiarisation (que l’informatique accélère encore depuis la fin du XXe siècle), est pourtant une constante depuis l’Antiquité. Le travail dans les mines d’or d’Égypte, emblématiques de l’enrichissement inutile, est ainsi décrit par l’historien et géographe Diodore de Sicile, au 1er siècle av. JC, dans La Bibliothèque historique : « Il n’y a personne qui n’ait compassion de l’extrême misère de ces forçats qui ne peuvent prendre aucun soin de leur corps et qui n’ont pas même de quoi couvrir leur nudité. Car on n’y fait grâce ni aux vieillards, ni aux femmes, ni aux malades, ni aux estropiés. Mais on les contraint également de travailler de toutes leurs forces jusqu’à ce que n’en pouvant plus, ils meurent de fatigue. C’est pourquoi ces infortunés n’ont d’espérance que dans la mort et leur situation présente leur fait craindre une longue vie. »

La violence de l’esclavage est ainsi attachée, dès les origines, au travail de la mine. Et on en retrouve des échos dans le travail de terrain que mènera George Orwell, en 1936, dans les mines de charbon anglaises, pour son ouvrage Le Quai de Wigan : « Ce travail – si essentiel à notre survie – est en même temps si étranger à notre expérience quotidienne, si caché, en quelque sorte, que nous n’y prêtons pas plus d’attention que nous n’en prêtons à la circulation du sang dans nos veines. […] Ce que vous avez sous le nez, dans les moments où vous ouvrez les yeux en tout cas, c’est que des mineurs se tuent quotidiennement à la tâche pour que les personnes au-dessus du commun puissent rester au-dessus du commun. » [1]

Dimitris Biziriadis, mineur en retraite de la mine d’Olympiada dans la région de la Chalcidique au Nord de la Grèce, que j’interroge sur le motif de la grande grève de 1977 à laquelle il a participé, me fait une réponse que je peux seulement citer dans sa longueur, parce qu’elle me paraît renvoyer à cette tradition minière de la surexploitation du travail : « Le premier motif de la grève était l’augmentation des salaires : on demandait douze drachmes de plus (1 € = 340 drachmes). Le second motif de la grève était que notre travail soit considéré comme travail pénible. C’est en effet un métier à gros risque, où il y a beaucoup d’accidents :

- On suivait les veines de la mine. C’est long, et au fur et à mesure, on orientait le tunnel. Et il y avait souvent des accidents par les explosions.

- On utilisait les anciens tunnels qui n’étaient plus valables pour mettre les déchets toxiques. On mettait un peu de ciment, mais ce n’était pas suffisant.

- Depuis l’époque où j’ai commencé mon travail, le problème principal était la poussière. Elle provoquait la silicose par les différents types de poussières. On mettait donc de l’eau, et ça provoquait d’autres problèmes, parce qu’on avait de l’eau jusqu’aux genoux. Même si on avait moins de maladies respiratoires.

- Au début, on utilisait des tonneaux pour jeter l’eau contre la poussière. Ensuite, on avait de l’eau qui venait de la ville, mais c’était glacé et ça provoquait des rhumatismes, parce qu’on devait enlever les bottes pour enlever l’eau qui rentrait dans le plastique.

À Amphissa, il y avait des métaux plus légers (aluminium), donc c’était moins dur qu’ici : quand les métaux sont lourds, il y a plus de poussière. Il y avait une aide soignante sur place. Quand il y avait un accident grave, on appelait un médecin. Mais il n’y avait pas de médecine préventive. »

Une revendication salariale incroyablement faible, la demande de reconnaissance de la « pénibilité » d’un travail en réalité objectivement dangereux, la demande d’amélioration minimale de conditions d’exercice insalubres, trouveront leur réponse dans la brutalité de la répression policière. Et Dimitris lui-même sera tout simplement exclu de son travail pour activité syndicale, et contraint de changer de région.

En 1977, la Grèce a mis fin depuis trois ans au régime tyrannique des Colonels. Mais c’est précisément à ce moment qu’est créé un nouveau corps de police, les MAT, police antiémeutes du même type que les CRS, dont une partie se paramilitarisera plus tard sous le nom d’« unité Delta ». Ce sont les MAT qui exerceront, sur commande, leur violence sur les mineurs lors de cette grève.

- Des environnements dévastés par l’extraction

Quand je rencontre Dimitris, quarante ans plus tard, en cet été 2017, il a soixante-quatorze ans, et il fait partie du groupe qui milite depuis plusieurs années contre l’ouverture d’une mine d’or à Skouriès, près du village de Mégali Panaggia, sur ce même territoire de la Chalcidique. Je lui demande pourquoi, alors qu’il est désormais en retraite, il reprend le combat. Et il me répond : « Ce qui se passe maintenant, c’est plus dangereux qu’à l’époque de la grève de 77. Il y a treize villages dans la région qu’El Dorado a louée pour cent ans (concession minière). Et il y a vingt mille tonnes de poussière par jour.

Il y a une fosse où on met les déchets toxiques, qui est un creux naturel entre deux montagnes, et ils comptent mettre beaucoup de toxiques, parce que ça ne se voit pas facilement. Mais on sait qu’ils vont aussi amener des déchets d’ailleurs. Le problème le plus grave est la proximité avec le village. La distance entre la fosse et le village, à vol d’oiseau, est de moins d’un kilomètre. Et les déchets toxiques ne suivent pas les détours du chemin ! »

Cette fois-ci, le combat ne concerne plus seulement les mineurs et leurs conditions de travail, mais la région tout entière et ses conditions de survie. Il ne concerne plus seulement des personnes à un moment donné, mais les générations futures, et la possibilité de vivre dans un environnement définitivement dégradé. Ces informations sur le désastre écologique que constitue l’extraction minière n’ont été données par aucun des responsables politiques qui ont décidé de l’ouverture de la concession minière, ni, bien entendu, par aucun des responsables entrepreneuriaux de la compagnie minière El Dorado. Compagnie non pas grecque, mais canadienne, agissant comme une multinationale, au niveau de l’exploration comme au niveau de l’exploitation. Car la « concession » signifie précisément l’octroi temporaire d’un territoire pendant une durée d’exploitation. Autrement dit, elle dédouane par définition le « concessionnaire » des effets ultérieurs de l’exploitation, dont il ne sera ni témoin ni victime puisqu’il aura quitté le pays. Une sorte de « prend l’oseille et tire-toi » juridiquement établi par le concept de « concession ».

Or les effets de l’extraction minière sur l’environnement sont parfaitement connus et répertoriés. Le livre d’Alain Deneault et William Sacher, Paradis sous terre, éloquemment sous-titré Comment le Canada est devenu une plaque tournante pour l’industrie minière mondiale, l’atteste en plusieurs points du globe : « Au Salvador, en mai 2007, la conférence épiscopale publiait un communiqué dans lequel elle qualifiait de « lamentables » les expériences minières, en faisant état des dommages causés à l’environnement et à la santé publique par l’utilisation du cyanure dans l’extraction de l’or. » [2]

Aux Philippines, les résidus (200 millions de tonnes de déchets miniers) seraient responsables de la destruction des rivières Boac et Mogpog, suite à la pollution par des métaux lourds et par drainage minier acide. Des effets conséquents sur la santé publique sont également suspectés. [3]

Et ces informations résonnent puissamment avec l’expérience professionnelle et militante de Dimitris Biziriadis. Mais ce que ce dernier mentionne aussi, c’est le rôle de contre-feu que peut jouer un milieu médical et universitaire conscient de ses responsabilités citoyennes. Car le second engagement de Dimitris est motivé par la venue, dans le village de Mégali Panaggia proche de la mine en voie d’ouverture, d’un collectif d’universitaires de Thessalonique, médecins de santé publique, sociologues, anthropologues, géographes, économistes. Soucieux de diffuser une information éclairée sur les conditions d’exploitation minière et leurs conséquences en termes d’environnement et de santé publique, ils sont aussi mobilisés par une exigence de solidarité : Le comité « Panaggia » a « informé les gens et invité l’université de Thessalonique pour expliquer la situation. Et j’ai très vite compris que c’était plus grave qu’avant, grâce aux explications de ces invités. Beaucoup de monde a été convaincu que c’était dangereux. Pendant des années, il y a eu une campagne d’information. Ils ont commencé par lire le projet de la société El Dorado. »

- Des luttes affrontées au chantage ou à la terreur

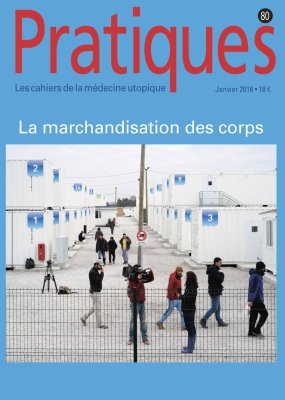

Et pourtant, en dépit de la solidarité, en dépit de l’information, en dépit de la mobilisation, quand nous arrivons, le vendredi 28 juillet 2017, dans le campement sauvage qui s’est installé dans la forêt de Skouriès pour réunir les protestataires, nous passons, quelques dizaines de mètres avant son entrée, devant celle de la mine : un terrain déjà arrasé, en cours de creusement, gardé par une meute de policiers conséquente et en tenue. Un article de 2012, paru sur le site du journal Le Monde avant même l’ouverture de la mine, en donnait, il y a cinq ans, l’anticipation : « Le nouveau propriétaire des mines, le groupe canadien Eldorado Gold, a déjà doublé le nombre de ses salariés, de 400 à 800, en moins d’un an. Il promet 1 500 emplois quand les trois sites – Stratoni, Skouries et Olympiada – seront en pleine activité. Sans compter la centaine de vigiles employés pour protéger les sites des opposants. 630 millions de dollars (487 millions d’euros) doivent être investis en cinq ans. »

L’argument des « emplois » – y compris ceux qui seront consacrés à la répression des militants – déjà rémunérés avant même d’être effectifs, pèse lourd, dans un pays mis sous tutelle des banques européennes, pour déstabiliser les convictions et retourner les positions. Dimitris le dit : « Mais ensuite, avec l’argent, ils ont changé de camp. »

Quand je lui pose la question de savoir quelles ont été les actions de la société minière pour convaincre les gens dans le sens inverse de celui des arguments massifs de santé publique, il me répond : « Il y a une omerta. Les gens qui travaillent ont peur et ne parlent plus. Ils sont allés jusqu’à déclarer : "L’argent et le travail d’abord, la santé ensuite". Comme si le salaire pouvait être plus important que la santé ! Les gens ne parlent pas de la manière dont ils ont été convaincus. »

Il faudra donc se reporter à nouveau aux informations transmises par Alain Deneault et William Sacher dans Paradis sous terre. Et elles concernent précisément des événements liés à la société El Dorado ou à ses semblables : « Dans le quotidien montréalais The Gazette, la journaliste Janet Bagnall évoque l’assassinat suspect au Salvador, en décembre 2009, de deux militants, Dora Recinos Sorto – alors enceinte de huit mois – et Ramiro Rivera, opposés au projet de mine d’or « El Dorado » de la canadienne Pacific Rim Mining Corp. [4]

Au Mexique, Mario Abarca Roblero, un opposant aux activités de la société Blackfire Exploration dans la région du Chiapas, a été assassiné le 27 novembre 2009 ; les suspects arrêtés par la police mexicaine sont d’actuels ou d’anciens employés de Blackfire. [5]

Plus récemment, (en Indonésie) l’ONG Human Rights Watch faisait état de viols collectifs commis par des employés de la société chargée de la sécurité de la mine. [6]

Ces menaces, mises à exécution, mettent en évidence les véritables réseaux maffieux que constituent les intérêts miniers, dont les actions ne polluent pas seulement le territoire, mais la vie sociale et politique elle-même. Le livre de Deneault et Sacher le résume d’une longue phrase, qui se présente comme un catalogue, malheureusement non exhaustif : « Une volumineuse documentation internationale attribue de nombreux abus graves aux sociétés minières canadiennes dans les pays du Sud : pillage massif des ressources, expropriations violentes voire meurtrières de populations entières, chômage de masse et création de va-nu-pieds là où l’on prétend officiellement à la « création d’emplois », pollution durable de vastes territoires, manœuvres d’intimidation à l’encontre d’opposants à l’industrie minière, complicité d’assassinats, atteinte à la santé publique, évasion fiscale de milliardaires… quand il n’est pas question de liens avec d’effroyables seigneurs de guerre ou avec des présidents aux abois pour des armes. » [7]

Ce que les compagnies minières pratiquent, c’est tout simplement un régime de terreur, établi avec la pleine et consciente complicité des pouvoirs politiques. Le livre mentionne en particulier les enjeux miniers autour de la République démocratique du Congo, et le rôle des compagnies minières occidentales dans les rivalités économiques, provoquant l’émergence et la pérennisation des violences militaires et politiques : « L’ONU a avancé elle-même que ces affrontements (dans la région des Grands Lacs africains) avaient eu lieu pour le contrôle des gisements miniers et a cité notamment les canadiennes au nombre des entreprises ayant contrevenu aux déjà bien timides « principes directeurs » de l’Organisation de coopération et de développement économique. » [8]

- Gagner quelle bataille ?

La marchandisation des corps peut prendre ainsi, dans l’industrie minière, les formes les plus diverses. Mais elle passe par la soumission de la souveraineté nationale aux intérêts privés des multinationales, comme l’énonce sans ambages, sur un mode moins directement violent, l’article du Monde cité plus haut : « Le groupe canadien prévoit la réouverture de la mine d’Olympiada, près du lieu de naissance d’Aristote. La mine d’or a été fermée en 2002 à la suite d’une décision du Conseil d’État reconnaissant son "danger pour l’environnement". » [9]

Une mine précédemment fermée, par décision d’État, au motif de la reconnaissance de ses effets toxiques sur l’environnement (celle dans laquelle Dimitris a fait la grève de 1977), est réouverte dix ans plus tard, au motif affiché des emplois qu’elle va générer, sans pour autant que le problème de sa toxicité ait été résolu. Selon l’expression de Dimitris, comme si le salaire pouvait être plus important que la santé. Ce « comme si » nous dit l’équivalence qui s’instaure entre la course à l’emploi et le renoncement à la santé. Il nous dit ainsi ce qui s’apparente au contrat léonin de l’esclavage : la survie immédiate en échange de la dégradation de long terme, ou la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, en échange de sa propre mort. Le moment où la condition de l’échange est celle de la mutilation, physique ou symbolique, celui où il n’y a plus rien d’autre à échanger, comme valeur marchande, que soi-même, nous dit exactement ce que signifie la misère. Non pas simplement dans son sens matériel, mais aussi dans son sens social de soumission totale à un intérêt antagoniste. Lorsque je pose à Dimitris la question : « Est-il possible, selon toi, de gagner contre la société minière ? », il répond : « Je ne pense pas qu’on puisse gagner cette bataille, parce que toutes les parties ne sont pas égales. Je n’y crois plus. »

Mais il ajoute : « Mais on va continuer à lutter : on ne peut que continuer la lutte. Je ne crois pas qu’on puisse gagner quelque chose par cette lutte, mais qui ne voudrait pas qu’on gagne ? Je suis déçu, mais je ne veux pas abandonner, ça ne m’est pas possible. »

Il nous dit clairement qu’une bataille au moins ne peut pas être perdue : celle de la dignité du combat. Et dans cette bataille-là, les compagnies minières, fortes qu’elles sont de l’absurdité violente de leur économie, sont par avance défaites.

En 1895, le sociologue Max Weber publiait La Bourse, où les arguments qu’il employait pour justifier la spéculation boursière ne conduisaient qu’à montrer la violence structurelle de ses effets : « Tant que les nations poursuivront la lutte économique inexorable et inéluctable pour leur existence nationale et la puissance économique, même s’il se peut qu’elles vivent en paix sur le terrain militaire, la réalisation d’exigences purement théorético-morales restera étroitement limitée, dès lors qu’on se rend compte que sur le terrain économique également, il est impossible de procéder à un désarmement unilatéral. » [10]

Dans le monde contemporain, cet argumentaire initialement placé sur le terrain national est désormais devenu lui-même destructeur des souverainetés nationales : la financiarisation des compagnies minières génère une violence qui, réduisant la réalité des corps à l’abstraction d’un système d’échanges, ne crée même plus de la richesse, mais des formes de domination sans objet. Il reste cependant, en nombre, dans ce monde concret des corps dévasté par le monde abstrait de la spéculation, des chercheurs et des militants, pour affronter aussi bien les violences policières que les procès-bâillons, et attester d’une résistance réelle, à l’intimidation comme à la terreur.